입력 : 2013.02.04 03:06 | 수정 : 2013.02.04 03:34

[派獨 광부·간호사 50년 - 그 시절을 다음 세대에게 바친다]

[9] 사무친 향수·가난한 조국 원망을 詩로 쓴

박현태씨

석달만에 눈앞서 동료 사고… 장례식서 弔辭 읽으며 펑펑

틈틈이 숙소서 생활을 詩로 "이젠 원망 대신

자랑스러워"

'파독 광부'

박현태(74)씨는 1970년부터 3년간 독일 노르트라인베스트팔렌주 겔젠키르헨 광산에서 일했다. 그는 광부 생활 석 달 만에 동료가 눈앞에서 죽는

모습을 지켜봐야 했다. 기숙사에서 친하게 지냈던 그 동료는 막장 천장이 무너지는 사고를 피하지 못하고 돌에 깔려 숨졌다. 박씨는 장례식에서

자신이 쓴 조사(弔辭)를 읽었다. "우리는 어쩌다가 가난한 나라에서 태어나 이역만리 타국까지 와서 검은 석탄을 캐다 비명횡사해야 하는가."

박씨가 울면서 조사를 읽자 장례식장에 있던 동료 300여명이 모두 눈물을 쏟았다.

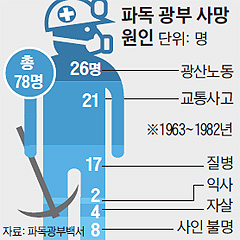

'광부'라고는 했지만 당시 독일로 간 많은 청년은 사실 광부가 아니었다. 정부는 최소 1년 이상 광부 경력을 요구했으나 많은 사람이 단기 훈련을 받거나 심지어 가짜 서류를 꾸며 독일로 떠났다. 파독광부백서에 따르면 파독 초기인 1965년 독일 함본 탄광 한국인 광부 부상자는 370명으로 외국인 광부 부상자 중 가장 많았다. 아무래도 일이 서툴렀기 때문일 것이다.

'광부'라고는 했지만 당시 독일로 간 많은 청년은 사실 광부가 아니었다. 정부는 최소 1년 이상 광부 경력을 요구했으나 많은 사람이 단기 훈련을 받거나 심지어 가짜 서류를 꾸며 독일로 떠났다. 파독광부백서에 따르면 파독 초기인 1965년 독일 함본 탄광 한국인 광부 부상자는 370명으로 외국인 광부 부상자 중 가장 많았다. 아무래도 일이 서툴렀기 때문일 것이다.

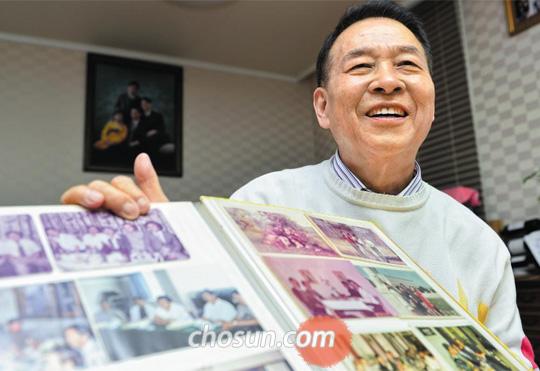

파독 광부 박현태씨가

3일 경기도 군포시 자택에서 독일 근무 시절 사진들을 꺼내 당시를 회상하고 있다. 파독 기간 시집을 출간했던 그는 “당시 산다는 것은 싸운다는

것과 같은 뜻이었다”고 말했다. /성형주 기자

파독 광부 박현태씨가

3일 경기도 군포시 자택에서 독일 근무 시절 사진들을 꺼내 당시를 회상하고 있다. 파독 기간 시집을 출간했던 그는 “당시 산다는 것은 싸운다는

것과 같은 뜻이었다”고 말했다. /성형주 기자

광산은 24시간 운영됐다. 박씨는 오전 8시부터 일을 시작하는 아침 근무를 하기도 했고, 또 어떤 날은 자정부터 일하는 밤 근무를 해야 했다. 수시로 바뀌는 근무에 생체 리듬이 무너지고 불면증이 찾아왔다. "왜 대학 나온 사람이 남의 나라까지 와서 광부 일을 하느냐"는 독일인들의 관심의 말도 상처가 됐다.

박씨는 일을 마치면 숙소에서 시(詩)를 썼다. 파독 광부 시절이었던 1972년 그동안 쓴 시를 한국 출판사로 보냈더니 시집이 나왔다. 가난한 조국에 대한 원망, 파독 광부인 자신에 대한 연민 등이 잘 녹아 있다는 평을 들었다. '성북동 비둘기'의 시인 김광섭은 "특이한 생활시로 일상의 범속한 사상(事象)에서 상(想)을 얻어 담담한 감각으로 표상화했다"고 서문을 썼다.

'아내야/ 지금 여기는/ 북해(北海)의 소금가루 날리는/ 라인강 벌판이다/ (중략)/ 아내여 오늘은 영교 민교 녀석 사진을 꺼내어 보고/ 고향의 꿈을 꾸어야겠다/ (중략)/ 아내야 아빠 없는 아이들은/ 오늘은 누구랑 노나/ 시골로 띄운 편지엔 회답이 왔더냐'(향수)

박씨는 "고향이 그립고 아내와 아이 얼굴이 가슴에 사무칠 때 시를 쓰는 일만이 유일한 위안거리였다"고 했다. 그는 시집 후기에 '열심히 망치질을 하다가도, 또 누릿한 빵조각을 깨물다가도, 고향과 조국과 친구를 생각하다가도 나는 분노한다. 왜 우리는 못사는 것일까'라고 적었다.

박씨는 파독 광부로 일하며 번 돈을 종잣돈으로 삼아 한국에서 출판사를 경영했다. 틈틈이 시를 써 지금까지 모두 시집 13권을 냈다. 박씨는 지금은 원망이 사라졌고 오히려 그때가 자랑스럽다고 했다. 박씨는 시집에 실린 마지막 시를 펴보였다.

'나는 코리아의 이름 없는 사나이/ (중략)/ 생활을 찾아/ 그리움을 찾아/ 희망을 찾아/ 내 여기에 왔다'(엘레지) 박씨는 "이름 없는 사내 수천 명이 그 시절 타국에서 살아남으려고 온 힘을 다했다는 사실만큼은 젊은 세대가 알아줬으면 좋겠다"고 말했다.

'박정희 전 대통령 > 한국 키운 실버들(독,광부,간호부등)' 카테고리의 다른 글

| [사설] 정년 연장 의무화, '인생 2毛作 설계' 지원 덧붙여야 (0) | 2013.04.01 |

|---|---|

| [동서남북] 派獨 50년, 광부와 간호사들이 흘린 눈물 (0) | 2013.03.04 |

| 기초연금, 내년 7월부터 모든 노인에게 月4만~20만원씩 (0) | 2013.02.21 |

| 중학교만 졸업하고 독일 간 간호조무사, 결국… 동생 넷은 대학 보내 의사 등 키워 (0) | 2013.02.12 |

| [특파원 칼럼] '실버 민주주의'의 덫 (0) | 2013.02.02 |