입력 : 2013.01.29 03:00

[派獨 광부·간호사 50년 - 그 시절을 다음 세대에게 바친다]

[8] 한국과 독일의 가교 역할… 김영희 前세르비아

대사

-낮엔 간호조무사, 밤엔 고학생

공부하느라 엄마에 돈 못보내 대학꿈 이루라는 편지에 '펑펑'

-獨환자 돌보다 獨학생

가르쳐

3년 근무 마친뒤 쾰른대 입학, 석·박사 학위 받고 강의하기도

-한국 외교관 생활 18년

獨전문가 채용공고 보고 지원

"나라 어려울 때 타국서 고생… 부끄러운 게 아니라 자랑이죠"

"파독

간호보조원(현 간호조무사)을 뽑는다는 소식을 듣고 이건 '기회의 기차'라고 생각했어요. 적극성과 성실함만 있으면 어떤 어려움도 헤쳐나갈 수

있다고 믿고 무조건 뛰어올랐습니다."

파독 간호조무사 출신으로 독일에서 박사 학위를 받고 독일 대학에서 강의하다 외교관으로 변신해 유럽국가 대사를 지낸 김영희(64)씨. 그가 독일로 떠났을 때는 스물세 살 되던 1972년이었다. 고교 졸업 후 서울 중구청에서 9급 공무원으로 일하고 있었다. 어려운 집안 형편에 아홉 남매 중 여덟째 막내딸인 자신까지 대학에 진학할 수는 없었다.

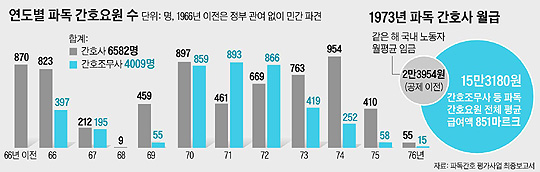

공무원 생활 2년쯤 했을 때 파독 간호조무사를 뽑는다는 이야기를 들었다. 김씨가 파독된 1971~72년 무렵에는 간호사보다 많은 간호조무사가 독일 땅을 밟았다. 김씨는 공무원이라는 안정적인 직업을 버리고 '간호보조원 양성소'에 들어가 1년 과정을 수료하고 독일행 비행기에 올랐다.

간호 업무가 기피 직종이었던 독일에서 간호조무사로 일하는 것은 그의 말대로 '몸이 녹는'고생이었다. 함께 떠난 간호사 4명과 간호조무사 6명이 독일 웰첸 시립병원에서 근무했는데 김씨 혼자 남자 정형외과 병동에 배치됐다. 50㎏ 남짓 작은 체구의 김씨가 거구의 서양 남자 환자를 돌보는 일은 중노동이었다.

파독 간호조무사 출신으로 독일에서 박사 학위를 받고 독일 대학에서 강의하다 외교관으로 변신해 유럽국가 대사를 지낸 김영희(64)씨. 그가 독일로 떠났을 때는 스물세 살 되던 1972년이었다. 고교 졸업 후 서울 중구청에서 9급 공무원으로 일하고 있었다. 어려운 집안 형편에 아홉 남매 중 여덟째 막내딸인 자신까지 대학에 진학할 수는 없었다.

공무원 생활 2년쯤 했을 때 파독 간호조무사를 뽑는다는 이야기를 들었다. 김씨가 파독된 1971~72년 무렵에는 간호사보다 많은 간호조무사가 독일 땅을 밟았다. 김씨는 공무원이라는 안정적인 직업을 버리고 '간호보조원 양성소'에 들어가 1년 과정을 수료하고 독일행 비행기에 올랐다.

간호 업무가 기피 직종이었던 독일에서 간호조무사로 일하는 것은 그의 말대로 '몸이 녹는'고생이었다. 함께 떠난 간호사 4명과 간호조무사 6명이 독일 웰첸 시립병원에서 근무했는데 김씨 혼자 남자 정형외과 병동에 배치됐다. 50㎏ 남짓 작은 체구의 김씨가 거구의 서양 남자 환자를 돌보는 일은 중노동이었다.

김영희 전

세르비아몬테네그로 대사가 서울 영등포 자택에서 1975년 쾰른대학 교육학과 예비과정에 입학한 뒤 병원을 떠날 때 동료 독일인 간호사들로부터 받은

선물인 ‘행운의 돼지’와 필통을 들어보이고 있다. 김 전 대사는 미 보스턴에서 철학교수로 재직하는 미국인 남편과 함께 미국과 독일을 오가며

연구활동을, 한국에서는 홀로 강의를 하며 지낸다. /이태경 기자

김영희 전

세르비아몬테네그로 대사가 서울 영등포 자택에서 1975년 쾰른대학 교육학과 예비과정에 입학한 뒤 병원을 떠날 때 동료 독일인 간호사들로부터 받은

선물인 ‘행운의 돼지’와 필통을 들어보이고 있다. 김 전 대사는 미 보스턴에서 철학교수로 재직하는 미국인 남편과 함께 미국과 독일을 오가며

연구활동을, 한국에서는 홀로 강의를 하며 지낸다. /이태경 기자

낮에는 간호조무사, 밤에는 고학생으로 지내면서 3년 계약 기간이 끝날 때인 1975년 쾰른대학 교육학과 예비 과정에 입학 허가를 받았다. 1년 과정을 마친 후 교육학과에 입학했다. 정원 40명 중 외국인은 김씨 혼자였다. 그는 "박사과정을 마치기까지 10년 동안 하루 4시간 이상 자본 적이 없다"고 했다.

1989년 냉전의 상징인 베를린 장벽이 무너지고 이듬해 독일이 통일됐다. 당시 쾰른대학에서 교육철학을 강의하던 그에게 새로운 기회가 왔다. 한국 외교부에서 독일 전문가를 채용한다는 공고가 난 것이다. 김씨는 "한국은 나를 낳아서 키웠고, 독일은 내 정신을 살찌게 했다. 두 나라의 다리 역할을 하는 일에 주저 없이 도전했다"고 말했다.

이후 독일 서기관·참사관·공사를 거쳐 세르비아몬테네그로 대사까지 18년간 외교관으로 일했다. 독일인들은 그가 파독 간호조무사 출신이란 사실을 알면 존경의 눈길로 바라봤다. 김씨는 "한국에서는 파독 근로자 출신임을 밝히지 않는 사람이 많은데 어려운 시절 타국에서 일했던 사실을 자랑이 아니라 부끄러운 것으로 만드는 우리 사회의 인식이 안타깝다"면서 "우리나라도 외국인 근로자들에게 독일에서 내가 받은 만큼의 기회를 베푸는 사회가 됐으면 좋겠다"고 했다.

"지금도 저는 이력서에 '1972년 8월~1975년 8월 독일 웰첸 시립병원 근무/간호보조원'이란 사실을 꼭 기재해요. 20대 시절 경험한 간호보조원은 내 인생을 지탱해 줬던 훈장이었습니다. '도전하지 않으면 상상일 뿐'이라고 젊은 후배들에게 꼭 말해주고 싶어요."

'박정희 전 대통령 > 한국을 만든 박정희 전대통령' 카테고리의 다른 글

| 2009년 독일에 지은 '파독 기념회관' 한국정부 지원으로 건립때 빌린 돈 모두 갚아 (0) | 2013.01.29 |

|---|---|

| 광부·간호사 60% 세계로… 한인 교포사회 뿌리내려 (0) | 2013.01.29 |

| 신당동 '박정희 가옥' 기념공원 조성 백지화될 듯 (0) | 2013.01.21 |

| 선글라스에 가려있던 사람 냄새 (0) | 2013.01.18 |

| 육영수 여사 생가 (0) | 2013.01.18 |