입력 : 2013.06.26 03:23

![[클릭! 취재 인사이드] 한국이 이스라엘 방위산업을 벤치마킹해야 하는 이유](http://image.chosun.com/sitedata/image/201306/25/2013062502694_0.jpg)

우리나라의 방위산업(약칭 방산)

수출액은 지난해와 2011년 2년 연속으로 23억달러를 넘어 사상 최고 수준을 기록했습니다. 이는 2006년(2억달러)과 비교하면 10배 이상,

2009년과 2010년(각각 11억달러)에 비해서는 두배 정도 늘어난 성적표입니다.

우리나라의 방위산업(약칭 방산)

수출액은 지난해와 2011년 2년 연속으로 23억달러를 넘어 사상 최고 수준을 기록했습니다. 이는 2006년(2억달러)과 비교하면 10배 이상,

2009년과 2010년(각각 11억달러)에 비해서는 두배 정도 늘어난 성적표입니다.

주력 수출 품목도 고가(高價)의 잠수함과 비행기 등으로 바뀌고 있습니다. 지난해 2월 영국 정부는 3만5000t급 한국산 군수지원함 4척(총 7억달러)을 도입하겠다고 발표했고, 올해는 T-50 초음속 훈련기 24대(11억달러)를 이라크에, 기뢰를 제거하는 소해함 8척(5억달러)를 인도에 각각 수출할 가능성이 높은 것으로 기대되고 있습니다.

그런데 방산 분야 종사자들을 만나보면 하나같이 “정말 힘들다”고 하소연합니다. 전 세계적으로 기업들이 각자도생(各自圖生)의 치열한 생존

전쟁을 벌이고 있다 보니, 우리 방산업계가 잠깐만 방심했다가는 큰 위기에 봉착할 수 있기 때문이라고 합니다.

하지만 이런 상황에서

국내 방산업계가 좀더 혁신하고 분발한다면, 무기 수출을 넘어 국가경제에 큰 활력소가 될 것이라고 전문가들은 말합니다.

![[클릭! 취재 인사이드] 한국이 이스라엘 방위산업을 벤치마킹해야 하는 이유](http://image.chosun.com/sitedata/image/201306/25/2013062502694_1.jpg)

국내 방산업계의 수출 비중 7%, 이스라엘은 우리보다 10배 이상 높은 75%대

먼저 한국의 방위산업은 ‘만성 적자’ 구조입니다. 안영수 산업연구원(KIET) 방위산업실장은 “최근 6년 동안 방산 분야의 무역 적자

규모는 80억달러 정도”라며 “적자 규모만 보면 인도에 이어 세계 2위”라고 말했습니다. 각종 전투기와 공대지·함대지 미사일, 이지스 구축함과

첨단 잠수함 같은 비싼 무기들을 수입해오기 때문입니다.

다른 원인도 있습니다. 해외 시장을 제대로 공략하지 못하고 있기

때문입니다. 2011년 국내 방산업체들의 총매출에서 해외로 수출한 비중은 7%에 불과했습니다. 나머지(93%)는 내수용인 셈이죠. 한국

방산업계는 정부의 ‘발주’만 쳐다보고 있는 ‘천수답(天水畓) 구조라는 비아냥이 나오는 이유입니다.

①메르카바

전차, ② 우리 서북 도 서에도 배치된 스파이크 미사일, ③헤르메스 무인정찰기

①메르카바

전차, ② 우리 서북 도 서에도 배치된 스파이크 미사일, ③헤르메스 무인정찰기

미국의 록히드마틴과 보잉, 유럽의 유럽항공방위우주산업(EADS), 영국 BAE시스템즈 등 내로라하는 세계적 방산기업들이 버티고 있는 글로벌 무기 시장에서 수출하기 쉽냐고 반문(反問)할 수 있습니다. 하지만 이스라엘을 보면 길이 없는 것만은 아닙니다. 세계 100대 방산 기업을 4개나 갖고 있는 이스라엘은 무기 수출이란 측면에서 한국 보다 20년 정도 앞서 있습니다. 첨단 기관단총부터 미사일 방어시스템까지 독자 무기를 생산하는 방산 강국(强國)이죠. 핵무기도 일찌감치 개발해놨지요.

2010년 이스라엘 방산 매출액(96억달러) 가운데 수출액은 72억달러로 수출 비중이 75%나 됩니다. 이스라엘제 무기들은 글로벌 틈새시장에서 상당한 경쟁력을 갖고 있습니다. 우리나라가 구축하고 있는 한국형미사일방어(KAMD)시스템의 핵심 축 중의 하나인 ‘수퍼 그린 파인레이더’와 북한 해안포를 정밀타격하기 위해 도입하는 스파이크 미사일 등도 이스라엘 제품입니다. 작년말에는 이스라엘이 하마스와 벌인 교전에서 맹활약한 단거리 미사일 요격 시스템 아이언돔(Iron Dome) 도입이 화제가 됐습니다.

이스라엘이 세계 무기 시장에서 ‘작지만 매운 고추’로 자리잡은 원천은 방위산업에 대한 이스라엘만의 철학과 시스템 입니다. 즉, 이스라엘은 ‘만든 무기를 잘 팔겠다’ 정책이 아니라 무기를 처음 개발하는 단계 때부터 ‘국제 시장에서 팔 수 있는’ 가능성을 최우선 순위에 놓고 있습니다.

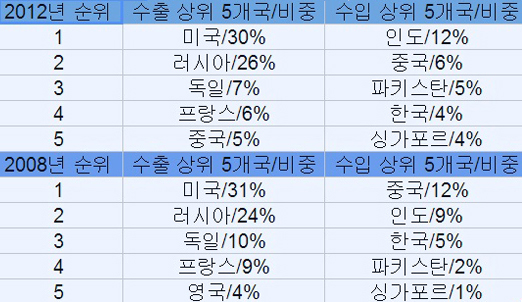

2008~2012년 무기 수출/수입 상위 5개국 자료:SIPRI

2008~2012년 무기 수출/수입 상위 5개국 자료:SIPRI

방산기업들은 국영이거나 정부가 지분을 소유하고 있지만, 정부는 기술개발·생산·수출의 전 과정에 관여하지 않고 철저하게 기업 주도로 운영합니다. 국내 군수품 조달시 반드시 경쟁 입찰을 거치도록 한 점도 세계 무대에 통하는 제품들을 만드는 견인차가 됐습니다. 무인(無人)항공기, 방공 미사일 분야에서 세계적 기술력을 갖고 있는 이스라엘의 ‘수출 주도형 방산 시스템’은 우리도 주목하고 배워야할 대목입니다.

이스라엘 만이 아닙니다. 무기 수출 비중만 보면 미국(15~23%) 영국(24~28%) 프랑스(23~25%) 독일(35~50%)도 우리 보다 최소 두배 이상씩 높습니다. 세계 주요국들이 해외 무기 수출을 위해 전방위 지원을 하며 총력전을 펼치고 있는 것이지요.(☞ 관련기사 바로가기)

고무적인 것은 한국산 무기들의 품질 경쟁력도 훨씬 좋아지고 있다는 점입니다. 산업연구원(KIET)에 따르면 함정 분야의 경우, 기술과 가격 경쟁력이 모두 선진국 대비 90% 이상이며, 항공과 화력 등의 분야에서는 선진국 대비 80~90% 정도로 평가됐습니다. KIET는 특히 “함정 분야에서 핵심 역량을 보유하고 있으며 항공 분야는 핵심 영역으로 발전할 가능성이 있다”고 분석했습니다.

차세대

전투기 도입 후보 전투기.

차세대

전투기 도입 후보 전투기.

차기전투기(F-X) 사업 등에서 ‘절충교역’ 극대화해 ‘일자리 창출’과 ‘수출 증대’ 성공시켜야

한국 국방 사업 분야에서 최근 가장 뜨거운 이슈는 공군의 3차 차기전투기(F-X) 사업입니다. 총 8조3000억원을 들여 최첨단 전투기 60대를 들여오는 대규모 사업을 따내기 위해 미국 록히드마틴과 보잉, 유럽 EADS 3개사가 맞붙고 있습니다.

사업을 누가 따내서 앞으로 수십년동안 한반도 영공 방어를 책임질 첨단 전투기를 어느 기업이 공급할지 사활을 건 전쟁이 벌어지고 있는데요. 3개사는 저마다 탁월한 전투기 능력과 품질 대비 ‘적정 가격’ 등을 내세우고 있습니다. 여기서 우리가 주목할만한 것이 ‘절충교역’입니다.

‘절충교역’이란 무기 구매국이 수출국 또는 수출기업으로부터 받아내는 반대급부를 일컫는 말입니다. 이 절충교역을 잘 활용하면 외국의 첨단 무기 기술을 효과적으로 습득해 우리나라 부품이나 생산품을 해외로 팔 수 있는 기회가 생길 수 있습니다. 이스라엘은 절충교역을 통해 외국에 매년 10억달러 어치 이상의 무기와 부품, 장비 등을 수출하고 있다고 합니다.

F-X 사업은 최근 가격 입찰이 시작됐는데 3개 외국 기업들은 모두 60% 안팎의 절충교역 규모를 제시한 것으로 알려졌습니다. 계약금의 약 60% 정도를 여러 방법을 통해 되돌려 준다는 것이죠. 추후 협상에 따라 이 규모는 더욱 커질 수도 있습니다.

우리나라는 1990년대 F-16 전투기 도입 사업을 하면서 절충교역의 일환으로 미국의 록히드마틴으로부터 고등훈련기 탐색개발 지원 약속을 받았고, 그 덕분에 비행기 제작 기술이 일취월장해 국산 초음속 고등훈련기인 T-50가 탄생했습니다.

안타까운 것은 절충교역 관련 업무를 방위사업청이 사실상 독점적으로 주관하다 보니 ‘핵심기술’ 습득에만 초점을 맞추고 국내 연관 산업발전은 등한시한다는 부분입니다.

올해 초 KIET가 낸 자료를 보면 현재의 방산 절충교역을 일자리 창출로 잘 접목시킨다면, 1만 8400여개의 청년 일자리를 포함해 3만765명의 새 일자리를 창출해낼 수 있다고 합니다.

하지만 절충교역이 주로 핵심기술 획득에 치중해 국민경제 차원의 활용과 시너지효과가 제한되고 있는 점은 개선해야 할 것입니다. 방위사업청 등에 따르면 올해부터 2017년까지 5년 동안 차기전투기·공중급유기사업 등 대규모 무기 도입 사업이 잇따라 착수됨에 따라 절충교역 규모는 최소 63억달러에 이를 것으로 전망됩니다.

글로벌 컨설팅 기업인 ‘베인앤컴퍼니’(Bain & Company)는 “2020년까지 세계 방위산업이 1조달러(약 1160조원) 정도 더 성장할 것”이라고 예상합니다. (☞ 기사바로가기) 각국의 군비 경쟁 가열로 군수(軍需) 산업은 더 호황을 누릴 것이라는 전망입니다.

‘우물안 개구리’나 마찬가지던 한국 방위산업이 이런 절호의 기회를 놓치지 않고 해외 무기 수출 등을 더 왕성하게 하고 국내 연관산업 발전과 일자리 창출이라는 ‘두마리 토끼’를 잡았으면 합니다.

'국방부3 > 방위 산업' 카테고리의 다른 글

| F-15SE 부결… 차기전투기 원점 재검토 (0) | 2013.09.25 |

|---|---|

| 檢, '스텔스 잠수함' 기술개발사업 뇌물 적발 (0) | 2013.09.02 |